মহাপ্রয়াণের উনত্রিশ বছর পর ২০০৪ সালে আকস্মিকভাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লেখা ৪টি খাতা তাঁর কন্যা বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হস্তগত হয়। খাতাগুলোতে জেলারের অনুমোদন-স্বাক্ষর দেখে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, ১৯৬৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে অন্তরীণ থাকা অবস্থায় অখণ্ড অবসরে বঙ্গবন্ধু এগুলোতে লিখতে শুরু করেছিলেন। লেখার জন্য কয়েকটি খাতা কিনে জেলগেটে জমা দিয়েছিলেন স্ত্রী বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব। লেখার প্রণোদনাও তাঁরই। রচনার শুরুতেই বঙ্গবন্ধু সে-কথা বলেছেন “আমার সহধর্মিণী একদিন জেলগেটে বসে বলল, ‘বসেই তো আছ, লেখ তোমার জীবনের কাহিনী।’ কিন্তু তিনি তো আর লেখক নন, তাছাড়া তাঁর জীবনের ঘটনাগুলি জেনে জনসাধারণেরই বা কী লাভ হবে এরকম সংকোচ ও দ্বিধায় দুলছিল তাঁর মন। নিজের সঙ্গে ক’দিন দ্বন্দ্ব চালিয়ে অবশেষে লেখার পক্ষেই সায় দিল বঙ্গবন্ধুর মন। তাঁর ভাষায় : ‘হঠাৎ মনে হলো লিখতে ভালো না পারলেও ঘটনা যতদূর মনে আছে লিখে রাখতে আপত্তি কি? সময় তো কিছু কাটবে। বই ও কাগজ পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে চোখ দুইটাও ব্যথা হয়ে যায়। তাই খাতাটা নিয়ে লেখা শুরু করলাম।’ (পৃষ্ঠা-১, অসমাপ্ত আত্মজীবনী) সেই খাতাগুলি হারিয়েই গিয়েছিল; অনেকটা যে দৈবযোগে পাওয়া

সে-কথা বইটির ভূমিকায় সবিস্তারে জানিয়েছেন তাঁর সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনা। ১৯৭৫ সালে ৩২ নম্বরে সংঘটিত জাতির জনকের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর হত্যাকারীরা বাড়িটি লুণ্ঠন করে এবং বাড়িটিকে সিলগালা করে রাখে দীর্ঘ সময়। ১৯৮১ সালের ১৭ মে শেখ হাসিনা প্রবাস থেকে দেশে ফিরে ১২ জুন বাড়িটি তদানীন্তন সরকারের কাছ থেকে বুঝে পাবার পর বাড়ির ভেতরে শোবার ঘরের আলমারির এক কোণে রাখা পুরোনো মলাটের কয়েকটি খাতা প্রায় অক্ষত অবস্থায় খুঁজে পান। লুণ্ঠনের হাত থেকে ইতিহাসের অমূল্য সম্পদ বেঁচে গিয়েছিল সেদিন। সেগুলি ছিল শেখ মুজিবের লেখা স্মৃতিকথা, ডায়েরি, ভ্রমণ কাহিনি ইত্যাদি। কিন্তু সেগুলোতেও আত্মজীবনীর ওই ৪টি খাতা ছিল না। তারও বাইশ বছর পর আত্মজীবনী লেখা ৪টি খাতার সন্ধান মেলে। শেখ হাসিনার ফুফাতো ভাই বাংলার বাণীর সম্পাদক শেখ ফজলুল হক মনির ড্রয়ারে-পাওয়া খাতাগুলিকে উদ্ধার করে তাঁর হাতে তুলে দেন তাঁরই আরেক ফুফাতো ভাই।

অনতিবিলম্বে কালের গ্রাসে বিলীন হওয়ার হাত থেকে রক্ষা এবং আজন্ম ত্যাগী এক সংগ্রামী নেতার প্রকৃত জীবনেতিহাস জনগণের সামনে তুলে আনার জন্য সেগুলোকে একত্র করে বই আকারে সম্পাদনার উদ্যোগ নেন শেখ হাসিনা। বইয়ের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন তাঁর সেদিনের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার কথা : ‘আব্বার হাতে লেখা চারখানা খাতা। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে খাতাগুলো নাড়াচাড়া করতে হয়েছে। খাতাগুলোর পাতা হলুদ, জীর্ণ ও খুবই নরম হয়ে গেছে। অনেক জায়গায় লেখাগুলো এত ঝাপসা যে পড়া খুবই কঠিন। ... পরদিন আমি, বেবী মওদুদ ও রেহানা কাজ শুরু করলাম। রেহানা খুব ভেঙে পড়ে যখন খাতাগুলো পড়তে চেষ্টা করে। ওর কান্না বাঁধ মানে না। প্রথম কয়েক মাস আমারও এমন হয়েছিলো যখন স্মৃতিকথা ও ডায়েরি নিয়ে কাজ শুরু করেছিলাম। ধীরে ধীরে মনকে শক্ত করি।’ (ভূমিকা শেখ হাসিনা অসমাপ্ত আত্মজীবনী)

শেখ হাসিনা ও বেবী মওদুদ (প্রয়াত সাংবাদিক) মূল খাতার সঙ্গে মিলিয়ে পড়ে বইটির পাণ্ডুলিপির প্রাথমিক সম্পাদনা ও সংশোধনের কাজ সম্পন্ন করেন। পরে তাঁরা বিশিষ্ট

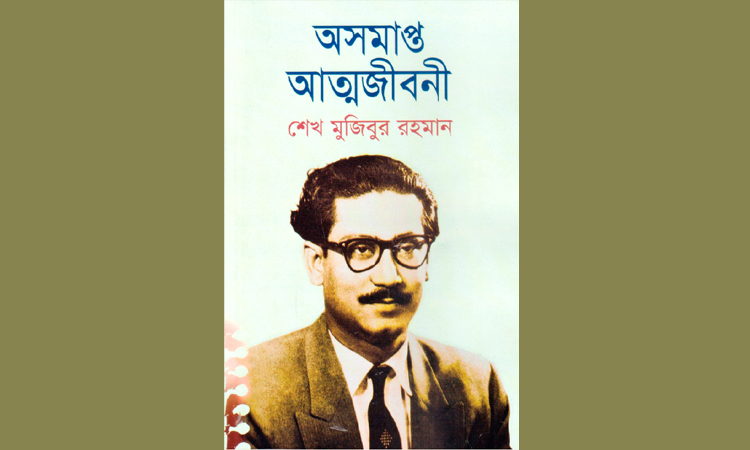

লোকসাহিত্যবিদ ও গবেষক, বাংলা একাডেমির সাবেক সভাপতি (সম্প্রতি-প্রয়াত) অধ্যাপক শামসুজ্জামানের সঙ্গে বসে পাণ্ডুলিপির চূড়ান্ত সম্পাদনা, প্রুফ দেখা, টীকা লেখা, স্ক্যান, ছবি নির্বাচন ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন করে বইটিকে প্রকাশনার উপযোগী করে তোলেন। এই আত্মজীবনীর কাজে শুরু থেকে মূল্যবান পরামর্শ ও সহযোগিতা জুগিয়েছেন বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ প্রফেসর সালাহউদ্দীন আহমদ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী প্রফেসর শামসুল হুদা হারুন। অবশেষে বাংলাদেশের খ্যাতনামা প্রকাশনা সংস্থা দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড (ইউপিএল) জুন ২০১২ সালে শেখ মুজিবুর রহমান রচিত ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ নামে বইটি প্রকাশ করে। প্রচ্ছদ প্রণয়ন করেছিলেন বিশিষ্ট শিল্পী সমর মজুমদার।

কী লেখা ছিল ওই খাতাগুলোতে? আত্মজীবনী হিসেবে এই খাতাগুলোতে বঙ্গবন্ধু লেখা শুরু করেছিলেন তাঁর নিজের জীবনী। যদিও তা তিনি সম্পূর্ণ করতে পারেননি, বৃহত্তর রাজনৈতিক জীবনের আহ্বান তাঁকে আর সুস্থির হয়ে ফিরিয়ে দেয়নি লেখার জন্য কিছুটা নিশ্চিন্ত, নিরাপদ সময়। কিন্তু তবু ১৯২০-এ জন্মলাভের পর শৈশব থেকে মধ্য-তিরিশে পৌঁছা পর্যন্ত (১৯৫৫ পর্যন্ত) বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত জীবনের খুঁটিনাটি, দীর্ঘ কারাবাস, ভ্রমণ, সে সময়ের সমাজ ও রাজনৈতিক জীবন এবং চলমান ঘটনাপ্রবাহে তাঁর গভীর সংলগ্নতার অনুপুঙ্খ বিবরণী ধরা পড়েছে বইটিতে। ২৮৮ পৃষ্ঠার আত্মজীবনীতে সহজবোধ্য ও

সাবলীল ভাষায় তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর বংশপরিচয়, জন্ম, শৈশবকাল, স্কুল ও কলেজের শিক্ষাজীবন, পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি, সহধর্মিণী ও দুঃসহ কারাজীবনের কথা। আছে চীন, ভারত ও পশ্চিম পাকিস্তান ভ্রমণের টুকরো টুকরো ছবি। কিন্তু এই আত্মজীবনী নিছক একটি ব্যক্তিজীবনের বিবরণ নয়, বরং এতে ব্যক্তিজীবনকে ছাপিয়ে উঠেছে তাঁর

সমসাময়িক কালে ভারত উপমহাদেশজুড়ে সংঘটিত প্রধান প্রধান সকল সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের বিবরণী। এতে রয়েছে তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ, ছেচল্লিশে বিহার ও কলকাতার দাঙ্গা, সাতচল্লিশের দেশভাগ, কলকাতাকেন্দ্রিক প্রাদেশিক মুসলিম ছাত্রলীগ ও মুসলিম লীগের

রাজনীতি, ১৯৪৭-১৯৫৪ সালের সময়পরিসরে পূর্ব বাংলার

রাজনীতি, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মুসলিম সরকারের

অপশাসন, ভাষা আন্দোলন, ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা, যুক্তফ্রন্ট গঠন ও নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন, আদমজীর দাঙ্গা, পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্যমূলক শাসন এবং এসব নিয়ে লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার নিখুঁত বর্ণনা। সেসব বর্ণনা এতটাই বিশ্বস্ত ও নিখুঁত এবং সেসব ঘটনাপ্রবাহে লেখকের নিজেকে যুক্ত করার অঙ্গীকার এতটাই স্পষ্ট ও দৃঢ় যে, তার আবেগময় সততাটুকু মুহূর্তে পাঠকের মর্মমূল স্পর্শ করে।

একটি উদাহরণ দেয়া যাক। তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষপীড়িত কলকাতা, শেখ মুজিব তখন মাত্র তেইশ-পেরোনো তরুণ ইসলামিয়া হোস্টেলের বাসিন্দা, তখনও তাঁর ছাত্রত্ব শেষ হয়নি, কিন্তু ওই অবস্থায় একজন

রাজনীতিসচেতন, স্বদেশপ্রেমিক তরুণের অন্তরে কী ভাবনা ও অনুভূতির সঞ্চার হয়েছিল, সেদিনের দুর্ভিক্ষ মোকাবিলায় কীভাবে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছেন সে-ছবি আত্মজীবনীর প্রথম দিকের এক বিবরণে যেভাবে ফুটে উঠেছে তা দেখুন : “যুদ্ধ করে ইংরেজ, আর না খেয়ে মরে বাঙালি; যে বাঙালির কোন কিছুরই অভাব ছিল না। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন বাংলাদেশ দখল করে মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতায়, তখন বাংলার এত সম্পদ ছিল যে, একজন মুর্শিদাবাদের ব্যবসায়ী গোটা বিলাত শহর কিনতে পারত। সেই বাংলাদেশের এই দুরবস্থা চোখে দেখেছি যে, মা মরে পড়ে আছে, ছোট বাচ্চা সেই মরা মায়ের দুধ চাটছে। কুকুর ও মানুষ একসাথে ডাস্টবিন থেকে কিছু খাবার জন্য কাড়াকাড়ি করছে। ছেলেমেয়েদের রাস্তায় ফেলে দিয়ে মা কোথায় পালিয়ে গেছে। পেটের দায়ে নিজের ছেলেমেয়েকে বিক্রি করতে চেষ্টা করছে। কেউ কিনতেও রাজি হয় নাই। বাড়ির দুয়ারে এসে চিৎকার করছে, ‘মা বাঁচাও, কিছু খেতে দাও, মরে তো গেলাম, আর পারি না, একটু ফেন দাও’। এই কথা বলতে বলতে ঐ বাড়ির দুয়ারের কাছেই পড়ে মরে গেছে। আমরা কি করব? হোস্টেলে যা বাঁচে দুপুরে ও রাতে বুভুক্ষুদের বসিয়ে ভাগ করে দেই, কিন্তু কি হবে এতে?” (পৃষ্ঠা-১৮, অসমাপ্ত আত্মজীবনী)। ইতিহাসের নিখুঁত, প্রত্যক্ষ ও বিশ্বস্ত ছবি। এরকম উদাহরণ ছড়িয়ে আছে বইয়ের সর্বত্র।

ইতিহাসের প্রত্যক্ষ ও বিশ্বস্ত বয়ান বলতে গেলে এটাই এই বইয়ের মূল বৈশিষ্ট্য। এই লেখক ইতিহাসবিদ,

সমাজবিজ্ঞানী কিংবা বিদ্যায়তনিক গবেষক নন কিন্তু

সাল-তারিখের শুদ্ধতা মেনে তিনি যেভাবে ঐতিহাসিক ঘটনার পরম্পরা প্রত্যক্ষ বয়ানে সাজিয়েছেন তা হয়ে উঠেছে আমাদের জাতীয় ইতিহাসের (এমনকি উপমহাদেশীয় ইতিহাসেরও) মহামূল্যবান উপকরণ।

আরো যে বিষয়টি লক্ষণীয়, বর্ণিত এই ইতিহাসের নির্মাতাদের একজন তিনি নিজেও; কিন্তু বর্ণনার কোথাও এই দাবি তিনি পাঠকের ওপর চাপিয়ে দেননি। ইতিহাসের কুশীলবদের যার যার অবস্থানে যার যার ভূমিকা তিনি তুলে ধরেছেন অসাধারণ নিরপেক্ষতায়। প্রকৃত ইতিহাসের ঘটনাপঞ্জী উত্থাপনের প্রধান শর্ত যে নির্মোহ নিরপেক্ষতা তা তিনি বিবরণের সর্বত্র বজায় রেখেছেন। এখানে তথ্যের ভার, বিশ্লেষণের জটিলতা ও পাণ্ডিত্যের অহং এসে পাঠকের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করেনি। এমনকি বিরোধী মতামতের কোনো দল ও ব্যক্তি সম্পর্কে বলতে গিয়েও অযাচিত শ্লেষ বা মানহানিকর মন্তব্য করা থেকে তিনি নিজেকে বিরত রেখেছেন। ফলে বইটি

ভিন্নমতাবলম্বীদের জন্যও পাঠোপযোগী হয়ে উঠেছে। লেখকের উদার, যুক্তিবাদী, গণতান্ত্রিক ও সহজাত মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির ফলে তা সম্ভবপর হয়েছে।

আত্মজীবনীতে আছে বঙ্গবন্ধু কীভাবে তিলে তিলে নিজ ব্যক্তিজীবনকে রাজনৈতিক অঙ্গীকারের কাছে বিসর্জন দিয়েছিলেন। জীবন নিয়ে তা তো নিছক কোনো ছেলেখেলা ছিল না। সে-জীবনের পদে পদে ছিল

অনিশ্চয়তা, ভয় ও আতঙ্ক। পরিবার-পরিজনের মায়া পেছনে ফেলে বঙ্গবন্ধুকে মাসের পর মাস কারাগারের প্রকোষ্ঠে কাটাতে হয়েছে, আদালতে মামলায় হাজিরা দিতে হয়েছে, গ্রেফতার এড়াতে দিনের পর দিন পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে। অসুস্থতা এসে হঠাৎ হঠাৎ স্থবির করে দিয়েছে তাঁর ছুটে-চলা জীবনের ঝড়ো গতি। কিন্তু কোনো কিছুই তাঁর বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। সবার ওপরে স্থান পেয়েছে তাঁর দেশপ্রেম আর দেশের দুঃখী মানুষের জন্য ভালোবাসা।

সাতচল্লিশের দেশভাগের পর, পাকিস্তানপন্থিরা যখন স্বাধীনতা অর্জনের উল্লাসে মুখর- তখনও তাঁর মাথায় ঝুলছিল গ্রেফতারি পরোয়ানা। এ সময়কার গ্রেফতার এড়িয়ে পালিয়ে-বেড়ানো দিনের একটি ছবি : ‘আমরা বোনের বাড়িতে পৌঁছালাম, একদিন দুইদিন করে সাতদিন সেখানে রইলাম। ছেলেমেয়েদের জন্য যেন একটু বেশি মায়া হয়ে উঠেছিল। ওদের ছেড়ে যেতে মন চায় না, তবুও তো যেতে হবে। দেশ সেবায় নেমেছি, দয়ামায়া করে লাভ কি? দেশকে ও দেশের মানুষকে ভালবাসলে ত্যাগ তো করতেই হবে এবং সে ত্যাগ চরম ত্যাগও হতে পারে।’

(পৃষ্ঠা-১৬৪, অসমাপ্ত আত্মজীবনী) এও লক্ষণীয় যে এইসব ব্যক্তিগত ত্যাগ ও হারানোর আহাজারিতে ভারী নয় তাঁর আত্মজৈবনিক আখ্যান। বরং যেখানেই সেসব প্রসঙ্গ এসেছে, এমনকি অনিবার্য হলেও, তিনি তা কৌশলে এড়িয়ে গিয়ে দেশসেবা ও দেশের মানুষের জন্য নিজের ত্যাগ-তিতিক্ষার পক্ষে যুক্তি ও অঙ্গীকারের দৃঢ়তার কথা তুলে ধরেছেন। এটা যেমন একদিকে সমসাময়িক নেতাদের কাছ থেকে পৃথক বৈশিষ্ট্যে তাঁকে আলাদা করেছে, তেমনি আবার তাঁকে করেছে উত্তরকালের রাজনীতিকদের জন্য অনুসরণীয় উদাহরণও। আমাদের ইতিহাসে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষটির লেখা এই বই পড়ে কখনোই মনে হয় না তিনি অনেক দূরের, দূর নক্ষত্রলোকের অচেনা কেউ। মনে হয় অনেক দিনের চেনা তিনি। তিনি আমাদেরই লোক : আমাদের পরিচিত জল-হাওয়ায় বেড়ে-ওঠা, আমাদের ক্ষোভ, দাবি ও প্রতিবাদকে আমাদের স্বপ্নে রূপায়িত করেছেন আমাদের পরিচিত জীবনপ্রবাহের গণ্ডিতেই। আর সে-আখ্যান তিনি লিখেছেন এত সহজ, স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায়- সেখানে এত মনোরম ও অন্তরঙ্গ হয়ে ফুটে উঠেছে সে-ছবি তা হৃদয়ের অন্তঃপুর আলোড়িত করে। সমাপ্ত হয়নি বটে সে-আখ্যান, কিন্তু তবু যেটুকু রচিত হয়েছে তার মূল্যও বড় কম নয়। তাঁর সহজাত, ঘরোয়া, নিবিড় কিন্তু বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর নিমেষে ছুঁয়ে যায় পাঠকের মন। তাঁর ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ পাঠ এক বিরল অভিজ্ঞতা।

লেখক : কথাসাহিত্যিক

নয়া শতাব্দী/এসএম

মন্তব্য করুন

আমার এলাকার সংবাদ